工業互聯網“咖”解丨中國信通院余曉暉:數據基礎設施推動數據價值高效釋放

8月28日下午,在2025中國國際大數據產業博覽會“數據基礎設施主題交流活動”上,中國信通院院長余曉暉以《數據基礎設施推動數據價值高效釋放》為題作主題演講,圍繞國家數據基礎設施的概念內涵、功能要求、架構體系和未來發展等話題進行了觀點分享。

【核心觀點】

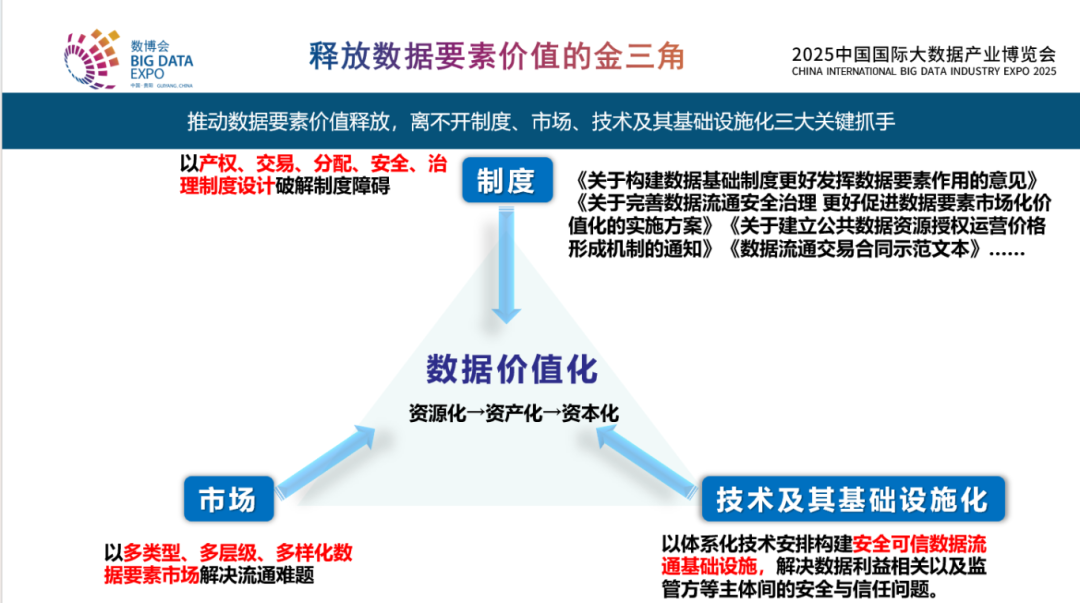

釋放數據要素價值是一個“金三角”:一是制度,二是市場,三是技術。其中,技術方面最終要通過一個基礎設施化的方式來保障實現全國范圍內跨行業、跨區域數據價值的釋放。

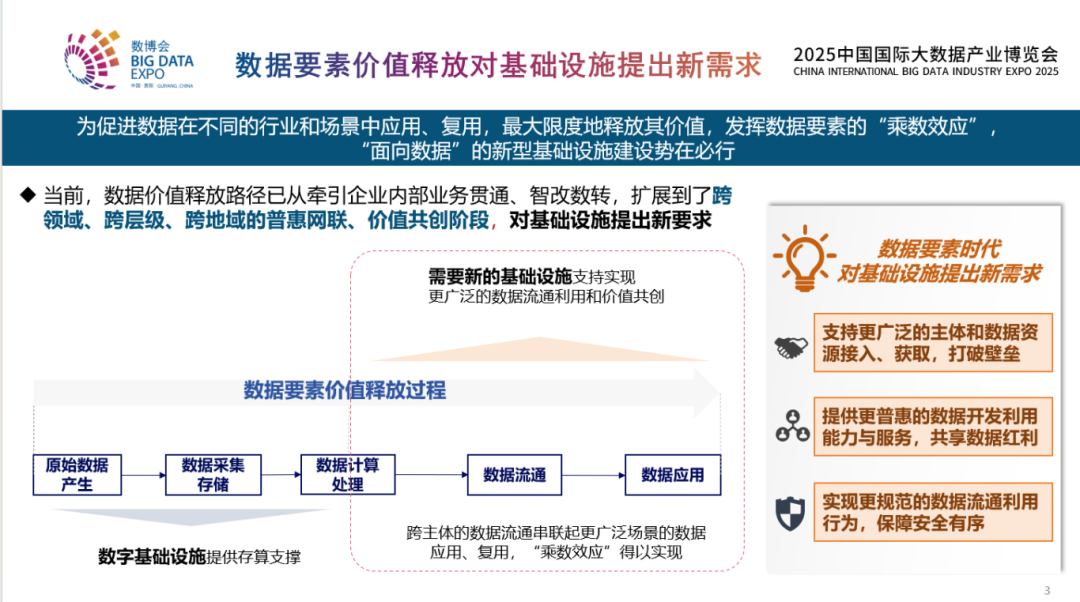

我們可以看到,當前數據流通的需求已經進入了跨領域、跨層級、跨地域的階段。在這個階段里,對數據流通設施的需求和重要性顯得尤為突出,如何通過一個基礎設施解決大家在數據流通中的安全可信可控的問題?

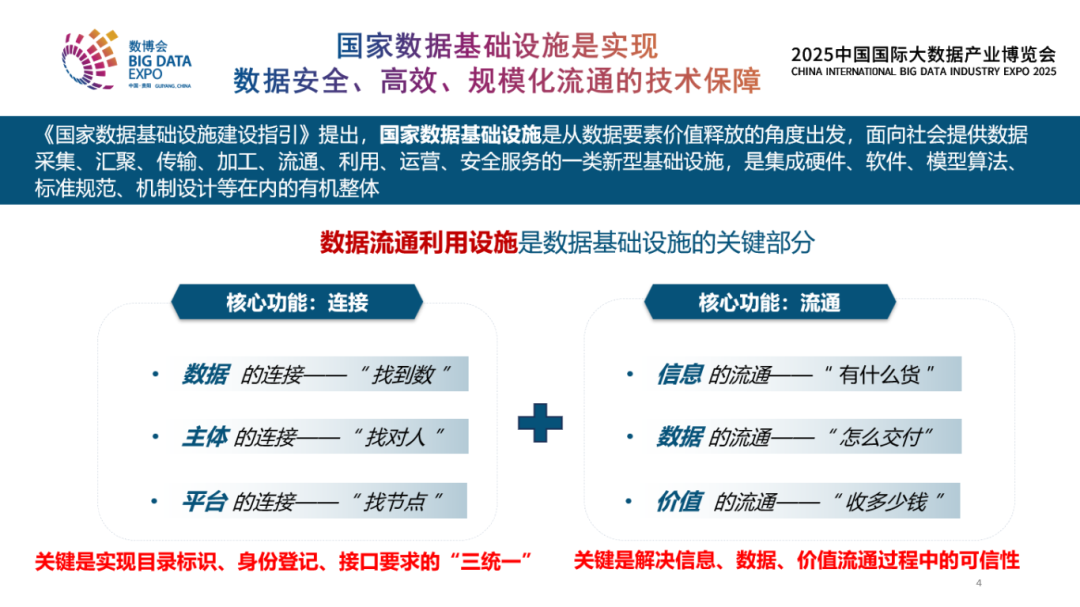

《國家數據基礎設施建設指引》提出了國家數據基礎設施的定義。數據流通利用設施是其中非常重要的一部分,而且從全球來看都是非常有探索性的。建設數據流通利用設施有兩個方面要重點考慮。一是連接,基本功能是要找到數,找到主體,找到相關的技術平臺,在這里會涉及標識目錄、身份接口統一的問題;二是流通,在連接的基礎上,完成流通,包含流通中的信息、數據的內容、數據怎么交付、涉及的價值傳遞等,所以在這里面各個層面安全可信可控的問題。

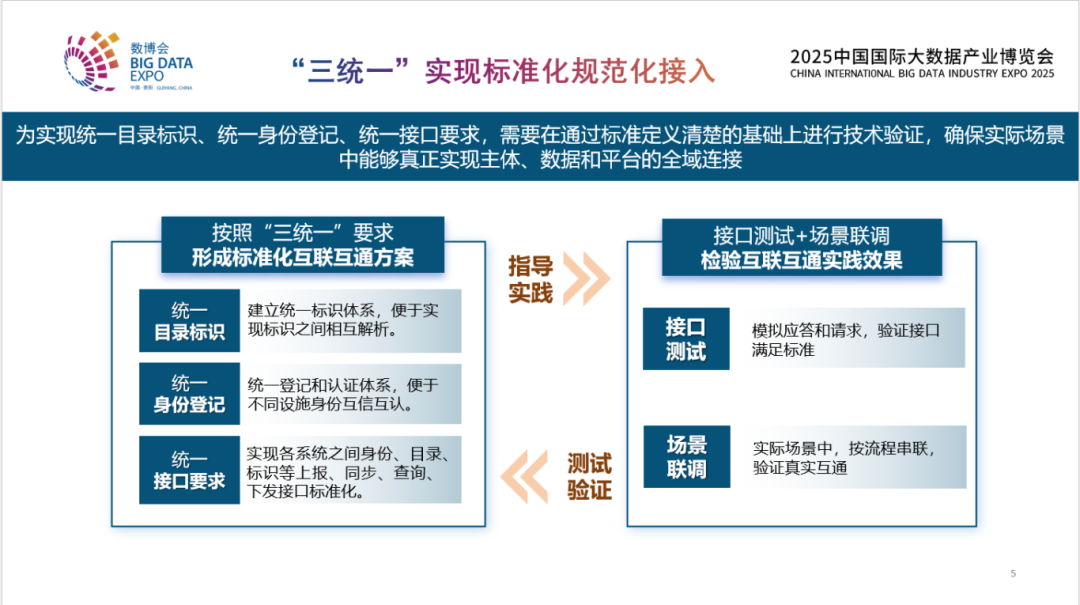

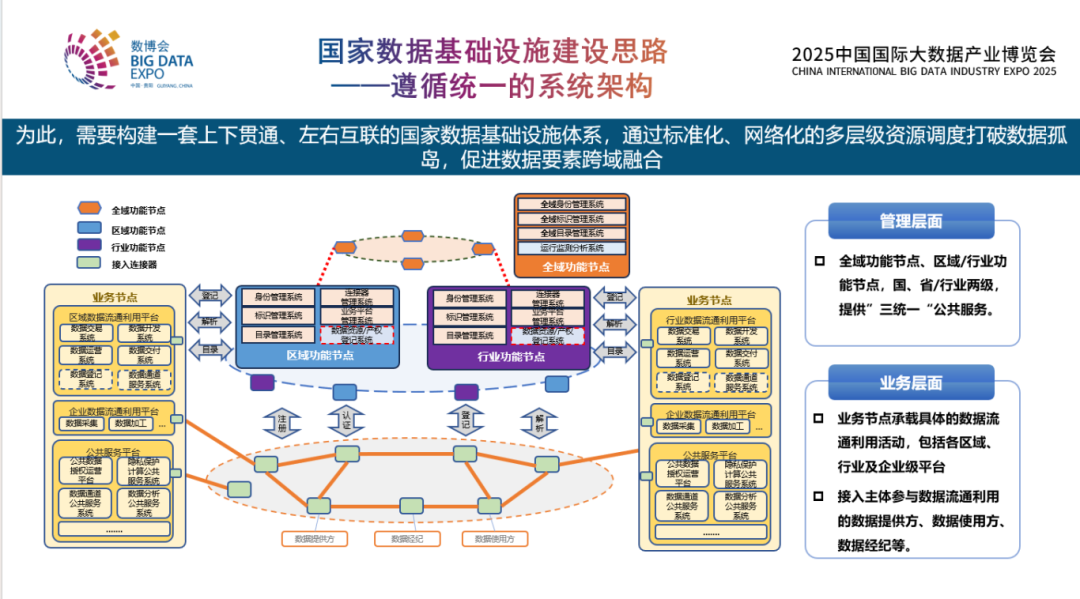

對于如何實現連接?《指引》中提到“三統一”,即統一的目錄標識、統一的身份登記、統一的接口要求。統一的目錄標識,包含數據里所蘊含各種各樣多維信息,我們可以去標識它、找到它、解析它。統一的身份,不僅只是數據所有者,也包括跟所有利益相關方,身份都需要統一,這樣我們才可以在平臺上建立可信的連接。統一的接口,是要對所有涉及的系統之間目錄標識、身份等的交互實現標準化。通過統一的目錄標識、統一的身份登記、統一的接口要求,把分布在企業、區域里孤立的數據連接起來。為落實這些要求,國家數據局也組織了相應的測試、聯調,檢驗互聯互通的實踐成果。

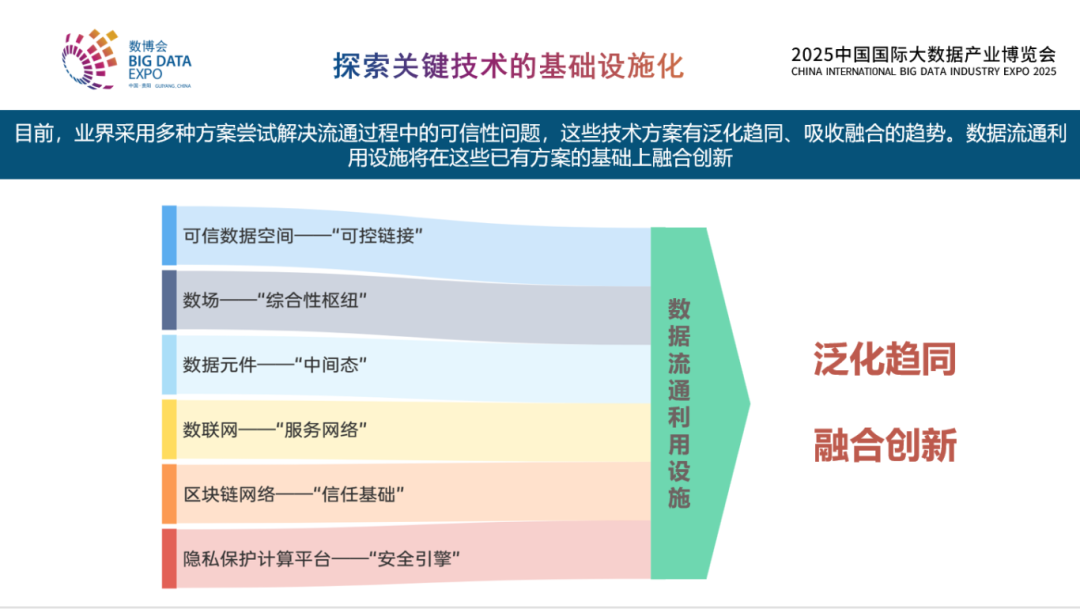

數據流通怎樣實現從數據本身到價值的交互?現在有6條技術路線,同時在探索在實踐。不同技術路線各有側重,例如可信數據空間關注可控和連接問題,數場側重綜合性樞紐問題,數據元件探索標準中間態的問題,數聯網強調服務網絡的概念,區塊鏈網絡提供信任基礎,而隱私保護計算平臺強調安全引擎。各有側重,但是在收斂和融合過程中,這些技術路線會趨同于一個真正實現大規模數據流通所需要的一個基本功能和體系架構。

上述具體路線的差異,只是我們站在單獨的一個節點去看。目前各地各行業探索中形成了一個又一個的節點,但最終還要把“三統一”的體系、不同的技術路線與節點間連接的問題串聯起來,形成一個上下貫通、左右互聯的生態系統,實現標準化、網絡化的基礎設施,這是一個巨大的戰略性任務。針對數據流通利用設施,我國在做領軍性的先行先試探索,沒有可參考的先例。回顧30年前或者更早到上世紀80年代、70年代,我們通過TCP/IP協議等一系列技術把全球這么多主機連接起來,實現了全球互聯的服務體系。今天的數據流通利用設施也將是類似的挑戰,非常有意義,也非常復雜。

展望未來,隨著技術的收斂和融合,相關的規則機制不斷落地實現,我們可以逐步實現大顆粒數據流動、聯合計算等更多典型技術場景,支撐好從人工智能大模型的開發到“人工智能+”,到每一個區域、領域、行業所需的各類數據場景,并不斷拓展和豐富應用。這是目前全球最大規模的、沒有先例的一個嘗試,可能在有些國家能找到各個具體技術的應用,但是把這些技術放在一起,在如此大規模的區域進行連接、統一、標準化、網絡化,變成這樣一個可大規模使用、標準化的基礎設施,這是前無古人的。國家層面已經給出了建設目標和未來的探索路徑,需要我們全體人共同努力來實現!

來源:CAICT數據要素

AII微信公眾號

AII微信公眾號

AII頭條號

AII頭條號